第9回 Global Café

2月17日(土)

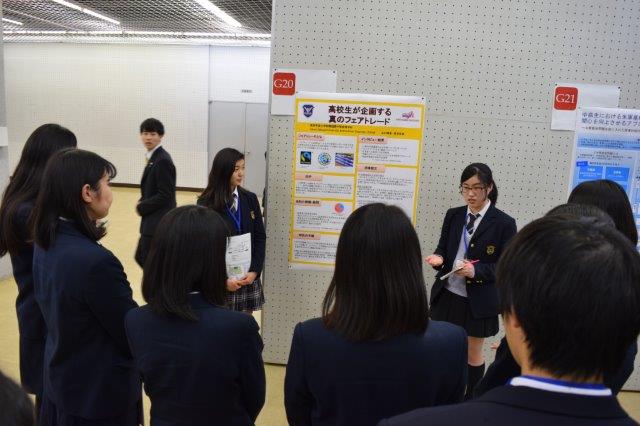

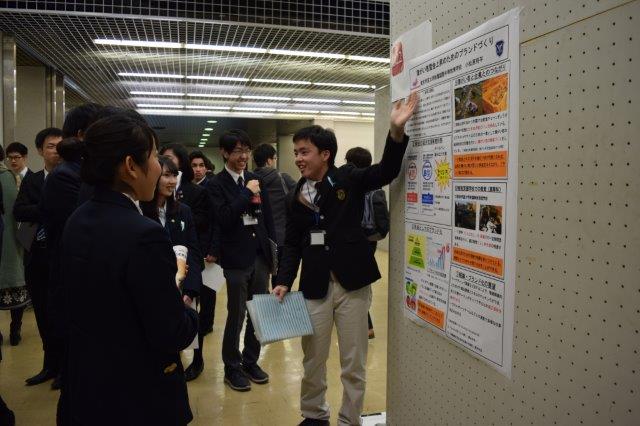

本校E棟201教室にて第9回Global Café「チームラボに学ぶチーム論」を行いました。今回の講師は各地でデジタルアートを手掛け、昨年行われた「ディズニー・アート展」での「塔の上のラプンツェル」をテーマにした展示も話題になった「teamLab(チームラボ)」の皆さん。講師のお二人の進行で,チームラボの仕事を疑似体験しながらワークショップを行い,チームラボの「チーム論」を学びました。生徒の参加者は28名。前期課程(中学生)の生徒の姿も多く見られました。先生方も参加し,総勢30名超のワークショップとなりました。

<活動の様子>

<生徒の感想>

今回のグローバルカフェを通して、私はチームにおいて大切な事を学んだ。グループワークで新しい自販機を作る案を出し合う際に、グループ内での協調性、共同性を意識して行った。互いの意見を否定せず、取り組む事によって、チーム自体の質を上げることができた。と同時に作業の効率化を図る事ができた。私はチームラボのグローバルカフェに、サッカー部のメンバーと参加していた。今回の「チーム論」の中で学んだ、互いを理解しあう重要性を今後の部活動にも活かしていきたい。(2年男子)

グループで意見交換をしながら、実際の話題(テーマ)を考えるのはとても楽しかったし、こんな仕事ができたら楽しいだろうなと思った。また他学年とディスカッションする機会は普段あまりないので、とても良い経験になった。チームラボさんの活動や会社のオフィスの様子を、写真を見ながらお話を聞けて、進路を考える上でとてもためになった。(3年女子)

課題研究が同じクリエィティブ フィールドのものであるので、なるべく多くのアイディアを出すこと、クライアントのフィードバックを上手く組み込むこと等、プロジェクトの進行の仕方に類似点が多く見られました。それらを、人と対話して課題研究を深めていく際に取り入れたいです。(4年女子)

今回のグローバルカフェを通して、短い時間でしたが、チームラボ特有の新しい企業形態と新しく面白いアイディアを出す秘密を、ワークショップ型の体験を通して学ぶ事ができました。私の知識では企業とは、社長がいて、その下に課長、部長がいるといったようなピラミッド型の組織であると考えていました。しかし、チームラボの組織図を学び、それは固定観念であったと気付かされました。チームラボの方々は、「確かに社長や創業者などのリーダー格が企業を率いる場合もあるが、チームラボでは大多数が役職の肩書きを持たない」とおっしゃっていました。この新しい企業形態が自由にアイディアを出し合い年齢や役職を気にせずに意見を出し合うことができ、より良い製品を開発することを可能にしているのだと思いました。また、アイディアをまとめることの難しさを体験しファシリテートする時は時間管理を意識して行い、はじめにブレインストームのように意見を一気に出し、そこから関連を見つけ、整理していき、段々とまとめてさらにくわしく詰めていくという作業が必要だと思いました。(5年女子)

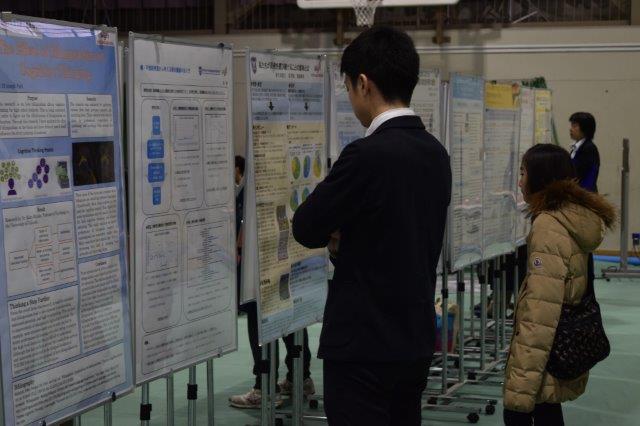

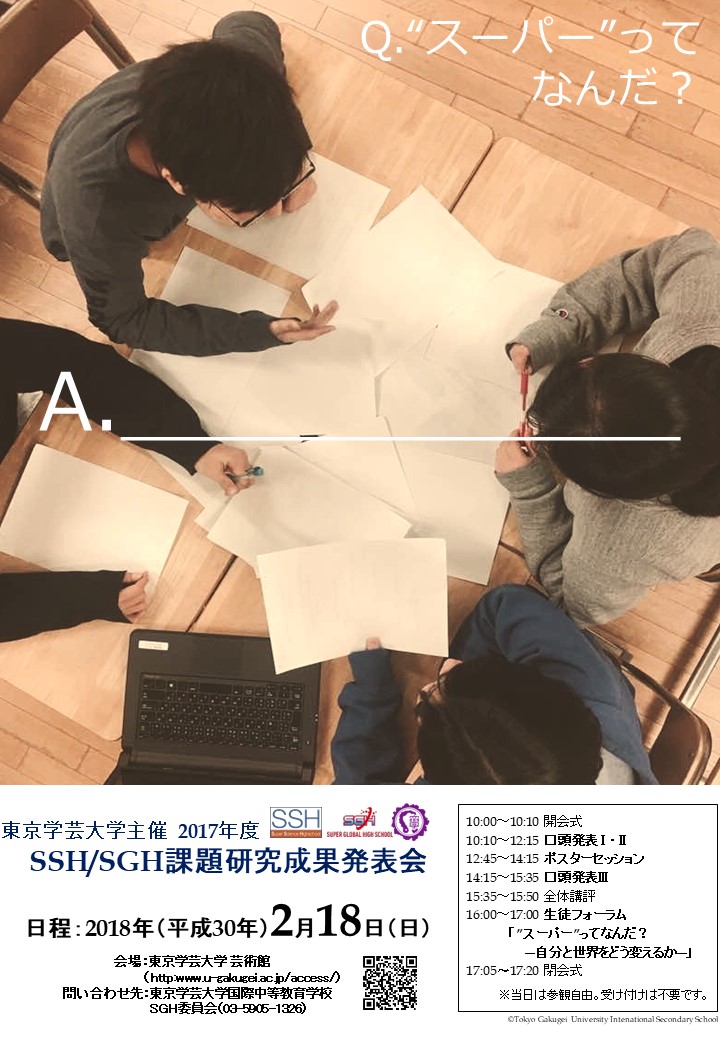

先日もお知らせしましたが、2月18日(日)に「

先日もお知らせしましたが、2月18日(日)に「