令和6年度活動の報告

千葉大学主催国際研究発表会

2025/2/9(日)

4年生の4名が表記の発表会に参加しました。ASEAN諸国と台湾の教員・留学生、千葉大学留学生、千葉大学生、他の高校生らとともに、英語での課題研究発表会とワークショップに参加しました。

“On the Extraction of Monosodium Glutamate by Acid Hydrolysis of Wheat Gluten

-Seeking the Production of an Amino Acid Fertilizer-“

台湾Study Tour

2024/12/24(火)~27(金)

令和6(2024)年12月24日から3泊4日の日程で、台湾Study Tourを実施しました。4年生(15回生)14名、5年生(14回生)2名が参加しました。昨年度に引き続き、「台湾発見、日本再発見」をテーマに、台湾における様々な「今」を知ることで、日本を見直す機会とするとともに、自身の研究について、台湾の同世代と意見交換することが主な目的でした。生徒は故宮博物院や半導体メーカーTSMCの展示施設を訪問し、台湾のもつ多様な魅力を学ぶことができました。また、國立臺灣大學への訪問や、康橋國際學校・國立臺灣師範大學附属高級中學での探究(ISSチャレンジ、課題研究、PP)のプレゼンテーションを通じて、現地の高校生と交流しました。台北101や夜市なども存分に楽しみ、エネルギッシュに躍動する台湾を体感し、多くの刺激と知見の得ることができた4日間となりました。来年度以降も継続して実施できるよう、取り組んでまいります。

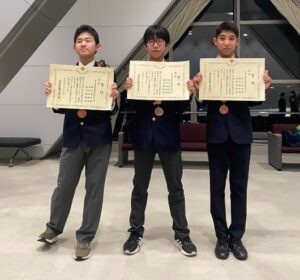

2024年度全国高校生フォーラム

2024/12/15(日)

令和6(2024)年12月15日、黒田ゆなさん(4年3組)は、本校の代表としてWWLコンソーシアム構築支援事業・SGHネットワーク文部科学省主催「全国高校生フォーラム」に参加しました。発表はフォーラムの公用語である英語で行われ,生徒交流会ではWell-beingに関するテーマについて活発な議論が交わされました。また,ポスタープレゼンテーションでは,評価者の大学教員や他校の生徒との有意義な意見交換が行われました。黒田さんの研究は魅力的な研究であると高く評価され、奨励賞を受賞しました。

今後も本校の生徒たちがこのような場で自らの意見や考えを積極的に発信していけることを期待しています。

東京都内SSH指定校合同発表会

2024/12/15(日)

東京都内SSH指定校18校から1000人以上の生徒が集まって研究発表会を行いました。本校からは、口頭発表2件、ポスター発表1件を行いました。

口頭発表

「管理状況による草本類の植生の違いについて分析する」(5年)

「原子力発電所の立地最適化」(5年)

ポスター発表

「学習に用いるチャットボットのコンテンツ作成」(5年)

さくらサイエンス・ハイスクールプログラムの受け入れ

2024/12/5(木)

さくらサイエンス・ハイスクールプログラム(SSHP)は、海外の優秀な高校生(および引率者)を1週間日本に招き、科学技術振興機構(JST)が特別に企画した交流プログラムです。来日した高校生が日本の科学技術への関心を高めることにより、日本の大学・研究機関や企業も必要とする海外の優秀な人材が成長することで、グローバルな科学技術の発展に貢献することを目的としています。今年度本校では、中国、シンガポール、南アフリカ、エジプト、ケニア、ウクライナ、キプロス、コロンビアから高校生約70名を受け入れました。4・5年生のクラス別交流、各国国紹介、東京理科大学栄誉教授の藤島昭先生の講演と盛りだくさんの日となりました。生徒会や各クラスのファシリテータを中心に、時間設定なども臨機応変に対応しながら、立派にすべてのプログラムを英語で行うことができました。

Tokyoサイエンスフェア

2024/11/17(日)

科学分野に興味・関心をもつ生徒がそれぞれのテーマを研究発表しました。英語での口頭発表とポスター発表に参加しました。また、同日には中学生科学コンテストの表彰式も行われました。

英語口頭発表「Creating a Nutritious and Educational Confectionary」(4年)

ポスター発表「野菜由来の日焼け止めクリームの作成」(4年)

科学の甲子園 東京都大会

2024/11/3(日)

東京都内の高校生が学校対抗で科学技術・理科・数学等における複数分野の競技を行う、科学の甲子園東京都大会に今年度も参加しました。5年生6名のチームで、一緒に協力して問題を解き、午後には実技競技に臨みました。

参加生徒より

複数人で協力して問題を解く体験は貴重であり、とても楽しむことができました。実技競技は事前に配布される形式でありました。与えられた条件をもとに試行を繰り返してパターンを見出す作業は単調なように見えて奥が深く、また友達との仲も深まりました。新たに勉強することもありましたが、分担したことで負担も多くなく、今後に役立てられる知識が身につきました。是非参加できる方は来年度参加してみてほしいです!

都立戸山高等学校主催「SYRs」

2024/11/3(日)

11月3日(日)に東京都立戸山高等学校主催のSYRs(Symposium for Young Researchers)へ本校5年生3名が参加しました。

基調講演、キャリアラウンド・テーブル、ポスター発表など、色々な側面から研究や進路について考える機会があり、参加した生徒達も多くの刺激を受けました。

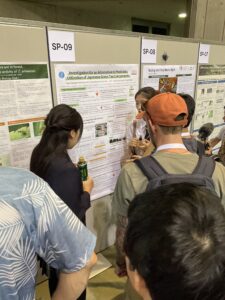

ICE in Kyoto2024

2025/8/28(水)

国立京都国際会館で開催された「International Congress of Entomology」に参加しました。小中高校生によるポスター発表の部で、6年生が英語で発表を行いました。生徒たちは国内外の専門的な発表にも触れ、さまざまな学びを得ることができました。

令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会

2024/8/7(水)・8(木)

神戸国際展示場にて開会行事につづきポスター発表が行われました。

本校からは「セルロース系バイオマスからのエタノール製造に適した酵母の探索」の発表をおこないました。発表者の2名は前日の発表練習の甲斐もあり、日々の地道な研究成果を立派に発表することができました。審査員の質疑の合間には、全国のSSH校の生徒との研究交流も行うことができ、学び多い研究発表でした。おかげさまで、多くのGood Jobカードをいただくことができました。

見学メンバーも事前にリサーチした発表を聞き、お互いに情報交換したり、積極的にポスター発表者に質問する場面も見られました。

中学生科学コンテスト

2024/8/3(土)

都内の中学校等に在籍する生徒が理科・数学等の能力を競い合い切磋琢磨するコンテスト。3人グループで協力して、実技競技(ものづくりの能力、コミュニケーション能力等を用いて課題を解決する力を競う)と筆記競技(理科・数学等の複数分野において、実生活・実社会との関連、融合領域に配慮した出題とし、生徒の習得済みの知識に加えて、競技に必要な新たに示された情報を統合することで課題を解決する)を競います。

当日までに特訓を重ね,3人で協力して,楽しそうに取り組む様子が印象的でした。

学び合い,高め合う姿は,とても頼もしかったです。

これからも心を開く人、考える人、挑戦する人として、学びを楽しんでいきましょう!

京都市立堀川高等学校 探究道場京都サミット

2024/8/1(木)~8/3(土)

全国各地で探究道場を実施している京都市立堀川高校と連携校の道場スタッフ生徒が京都に集合し、各校の活動報告をおこなうことで交流を深めました。各校生徒が混ざった班でフィールドワークをおこない、その中で得た気づきから探究道場の課題を設定することで、探究活動に必要な批判的思考力や課題設定能力の向上を図りました。今後は、探究道場サミットで設定した共通の課題を用いて各校で探究道場を準備・開催することで、探究の過程のどの部分に重点を置いているかの交流を促進します。

ネクストジェネレーションミーティング@長崎県・大村高等学校

2024/7/31(水)~8/2(金)

SSH校である長崎県立大村高校主催の「ネクストジェネレーションミーティング」に今年度も本校から4年生5名の生徒が参加しました。大村高校の文理探究科の80名と筑波大学附属駒場高校の5名との合同で、長崎の世界遺産でもある端島(軍艦島)を研究対象とした3日間の研修です。生徒は初日から早速事前学習課題であった「長崎の世界遺産『端島(軍艦島)』をどうしていくべきか」を踏まえ、ディスカッションを行い、東京と長崎それぞれの高校生の立場からの意見や考えを出し合いました。2日目には実際に軍艦島に上陸し、リアルな島の状態を観察することができました。3日目には実際に上陸した経験も踏まえて「端島(軍艦島)を今後どうすべきか」という提案にまとめ、発表する活動を行いました。短時間でスピード感が求められる作業を筑駒の生徒と協働して行ったこと、現地長崎の大村高校の生徒の発表を聞いたことはいずれも生徒にとってよい経験となりました。8月28日には、オンラインで最終発表会を行いました。本校と筑駒の合同の2チームはそれぞれ「世界遺産だから残すというのではなく、その保全は持続可能なのかを考えるべき」・「形を残すのではなく、記憶を残す方策を考えるべきではないか」という見地から発表を行い、大村高校の生徒の発表についてもよい質問ができていました。この研修は来年も続きます!長崎という地を実際に訪れることもそうですが、東京とは違う地域の同世代の仲間とともに高校生としていろいろな議論をすることは、ISSの生徒にとっても今しかできない経験です。ぜひ来年も積極的な参加を期待しています。

ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム

2024/7/15(月・祝)

東京大学 安田講堂にて 「ニュートリノが解き明かす宇宙」をテーマにノーベル賞受賞者を囲むフォーラムが行われ、本校からも8名の生徒が参加しました。ニュートリノ振動の発見で、2015年のノーベル賞物理学賞を受賞した梶田隆章教授と、千葉大学の石原安野教授が講演され、スーパーカミオガンデ建築に携わった梶田先生からはニュートリノを観測できたときの感動を、南極の国際プロジェクト「Ice Cube」で高エネルギーのニュートリノの観測に成功した石原先生からは、各国の共同研究を成し遂げることの難しさと同時に冒険のすばらしさを伺うことができました。生徒からは「私はお話を聞く前にニュートリノについて少し調べてから行きました。その時、かなり複雑な内容で理解できるか不安でしたが、噛み砕いて話してくださったので私でも理解できて安心しました。また、私は理系科目に苦手意識があり文系だと思い込んでいたので、これをいい機会に理系科目に興味を持って行けたらいいなと思い今回参加しました。そして、参加して本当によかったです。ニュートリノで宇宙史を解き明かすというところにとても興味を持ちました。目には見えませんが、今もニュートリノが漂っていると考えると少し不思議な感じがします。このように少しだけれど今回聞いたことによって世界が広がった気がします。」という感想が聞かれました。こうした講演を聞く機会はSSH校ならではのものです。また、最先端の科学に関する話に直接触れることができる大切なチャンスです。20人近い生徒が積極的に参加している学校も多くありました。次回はISSからもさらに多くの生徒が参加することを期待しています。

各種コンテストの結果

- SDGs探究AWARDS2023 優秀賞「One, Two, Three, English!おうちでできる英会話ブック」

- SDGs探究AWARDS2023 明星大学賞「井の頭公園で繁茂するコカナダモの堆肥化方法とその有用性の確認」

- リジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024 @ロサンゼルス ノン・トリビアル賞(部門:ロボット工学・知能機械);あわせて国際的な科学技術コンテストで特に優秀な成績をおさめた生徒等に対する文部科学大臣表彰(文部科学大臣特別賞)を受賞 「データアクイジションにおけるAGIバイアス解決へ」

- 全国高校生フォーラム奨励賞 「物語の内的真実に気付くことのできる読書の方法とは」

- 日本原子力文化財団主催 2024年度課題研究活動成果発表会 審査員特別賞受賞 研究課題「中高生の地層処分教育を促進する教材開発」

- 第72回東京都統計グラフコンクール 東京都教育委員会賞1件、入選1件、佳作1件

- 第28回算額をつくろうコンクール 銅賞2件

- 第12回高校生ビジネスプラン・グランプリ 優秀賞(全国5,151プラン中の第6位相当)

- 第7回高校生ビジネスプラン・グランプリ in TOKYO 東京都知事賞(第1位相当)

- 第68回日本学生科学賞 入選二等 「あやとりソフトロボット」

校内での取り組み

ISSチャレンジ生徒研究成果発表会

2025/2/22(土)

2025年2月22日(土)、毎年恒例の校内研究コンペティションである「ISSチャレンジ」の発表会が開催され、事前の論文審査で選考された8組のファイナリストが、生徒・保護者の前で口頭発表を行い、15組のセミフィナリストがポスター発表を実施しました。口頭発表は、ISSチャレンジ最終審査会も兼ねており、参加した生徒による投票および、来場いただいた東京学芸大学の先生方、またSSH運営指導委員の先生方による審査を経て、最優秀賞1組・優秀賞2組・奨励賞7組が決定します。

審査にあたられた先生方を代表して、国立研究開発法人情報通信研究機構の滝澤修先生、東京学芸大学の前田優先生にご講評をいただきました。先生方からは「心のモチベーションも大切」「社会的意義はもちろん大事だがとらわれすぎず、オリジナル性を大事に研究を楽しみましょう」「科学者のスキルが活用されており、どの発表も納得感があった」「自信を持って後輩に研究内容を伝えましょう」など、探究に取り組む生徒をエンパワメントするコメントをいただきました。

| 最優秀賞 4年「野菜由来の紫外線吸収剤を用いた日焼け止めの作成―タマネギ外皮のケルセチンによる紫外線吸収効果の測定―」 |

| 優秀賞 6年「第二世代バイオマスエタノール生産に適した酵母の探索」 6年「井の頭公園で繁茂するコカナダモの堆肥化方法とその有用性の確認」 |

| 奨励賞 3年「光触媒を利用した身近な汚染物質除去の方法―地球に優しい汚染物質除去技術をより世界に広めるために―」 4年「中高生の地層処分教育を促進する教材開発 ―採用に向けた検証編―」 4年「物語の内的真実に気付くことのできる読書の方法とは」 4年「ヘビイチゴのかゆみ止め作用の実証と原因の解明~複数のアプローチからかゆみ止めの秘密を探る~」 4年「マラソン大会におけるよりよい仮設トイレの環境づくり」 5年「Wikipedia記事における内容の信憑性を数値化するツールの作成―最適化された高速なオンラインアルゴリズムに向けて―」 5年「あやとりを用いた新たなソフトロボットのデザインとリアルタイム有限要素法、結び目理論、k近傍法回帰分析を用いたモデル化」 |

| 敢闘賞 2年「ハンディファンに代わる扇子の使用の推奨」 3年「人工芝の保温性の改善」 4年「地域福祉をさらに充実させるネットワークとは―長野県上田市「のきした」ネットワークを事例として―」 4年「小麦グルテンの加水分解によるグルタミン酸ナトリウムの抽出-アミノ酸肥料の作成を目指してー」 5年「管理状況による草本類の植生の違いについて分析する」 5年「宇宙船内における宇宙食の冷却方法の考案-尿素の溶解による吸熱反応を用いて宇宙食を冷却する-」 5年「新しい音楽推薦システムの構築と有効性」 5年「日中のファッションインフルエンサーによる情報発信の特徴および戦略に関する研究」 5年「ネイルによる皮膚の負担緩和策の考案」 5年「ファッションがフェミニズムに与えた影響について1900年代前後に起きたファッション改革の視点から考える」 6年「Tannins as an Antibiotic Alternative: Can Bacteria Develop Resistance Against Tannic Acid?」 6年「消しカスから白い消しゴムへの作製手順の問題点について」 6年「カテキンを用いた害虫対策の検証」 |

| 激励賞 ファイナリスト・セミファイナリストの選出とならなかったが、研究の過程での取り組みや努力を評価できる研究グループ。対象は前期課程生徒のみで構成された研究グループで、外部連携、実験等での精力的な取り組み、研究過程における実践など研究活動の様々な場面、もしくはある一点においてその努力が顕著であると認められたグループ。メンターの推薦により選出する。 1年「ラジオは未来の伝達手段になりえるか ~ラジオが人々に与える影響~」 2年「農業の後継者不足に対する支援体制の調査」 2年「動物殺処分数削減のための提案」 2年「なぜ私たちは醬油の焦げた香りに魅了されるのか」 |

サイエンスフィールドワーク

2025/2/7(金)

4年生について、以下の4コースにわかれてサイエンスフィールドワークを実施しました。科学の知識や技術が最先端の研究でどのように活かされているのかを知り、それに関わる関心や探究心を高める機会となりました。

〈コース1:宇宙・物理コース〉 高エネルギー加速器研究機構(KEK)、筑波宇宙センター(JAXA)への訪問を通して、物理学・宇宙工学についての理解を深め、研究の魅力を学ぶ。

〈コース2:材料科学・地質コース〉物質・材料研究機構(NIMS)、地質標本館への訪問を通して、物質の利用や地質についての理解を深め、研究の魅力を学ぶ。

〈コース3:国立天文台コース〉国立天文台で行われている研究について理解を深めるとともに、研究者との交流を通じて研究の魅力を学ぶ。第一赤道儀室、太陽系ウォーク、天文台歴史館の見学。すばるリモート観測室においてハワイ観測所からのリモート観測を見学。

〈コース4:情報通信研究機構コース〉情報通信研究機構(NICT)にて情報通信研究について理解を深めるとともに、研究者との交流を通じて研究の魅力を学ぶ。日本標準時展示室、Pi-SAR X3、宇宙天気予報センターの見学、研究者との懇談(研究者の活動・なぜ研究の道を選んだか等)、サイバーセキュリティ研究やサイバーセキュリティ人材育成について。WerpDrive体験など。

サイエンス・ダイアログ

2024/12/16(月)

「サイエンス・ダイアログ」は、日本学術振興会のフェローシップ制度により、世界各国より日本の大学や研究機関等へ研究のために滞在している若手外国人研究者が講師として高等学校等に派遣され、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行うプログラムです。本校でも今年度はじめてこのプログラムを実施しました。12月16日(月)の放課後に東京大学の先端科学技術研究センター・ケミカルバイオテクノロジー分野 菅研究室所属のDr. Choi Yi Liに来校いただき、出身国である香港や来日前に在学していた豪州での学生生活の話から始まり、後半は専門のBiochemistryに関する講義となりました。集まった生徒は9名ほどでしたが、Dr. Liの問いかけにも積極的に応じ、興味をもって講義に参加することができました。

探究道場開催「グミの弾力を数値化する」

2024/12/9(月)

京都市立堀川高校「探究道場」の連携校として、探究活動に取り組む高校生(後期課程生徒)と探究活動に興味を持つ中学生(前期課程生徒)の活動・交流の場を構築することを目的として、高校生による中学生を対象とした探究的な講義・実習を実施しました。グミの弾力の数値化をテーマとして、中学生たちが自由な発想で探究活動に取り組みました。高校生たちも一緒に考えながら、適切な助言を与えており、異学年をつなぐ貴重な機会となりました。

ISSチャレンジ外部評価会

2024/10/12(土)

10月12日(土)の午後、ISSチャレンジ外部評価会を実施しました。東京学芸大学のSSHサポートオフィスから多くの先生方と本校卒業生を評価員としてお迎えし、対面・オンラインのハイブリッド形式での開催となりました。

他のチームの生徒、教室担当教員、卒業生、大学の先生方がそれぞれの視点から意見や質問を交わし、それぞれの研究を深める機会となりました。

評価会をきっかけに今後の研究支援につながった例もあり、とても有意義な時間となりました。

《参加したチームの研究テーマ》

| 学年 | 研究テーマ |

| 1 | ラジオは未来の伝達手段になりえるか ~ラジオが人々に与える影響~ |

| 4 | ヘビイチゴのかゆみ止め作用の実証と原因の解明 |

| 5 | 日本の環境下で針金製の草架で牧草を乾燥させる過程が地干しに比較して、生牧草から乾草のでんぷん量とたんぱく質量の変化に及ぼす影響 |

| 5 | 抽象画の人による捉え方の変化を考える |

| 5 | リーフレットの分析と固定観念への影響 |

| 5 | ファッションがフェミニズムに与えた影響について1900年代前後に起きたファッション改革の視点から考える |

| 4 | 高校生が考える平和教育 |

| 4 | 学ぶことの楽しさを感じられる小学3年生に向けた総合的な学習の時間のカリキュラムの提案 |

| 5 | 生徒が意欲的に取り組む授業とはどの様なものだろうか |

| 4 | 物語の内的真実に気付くことのできる読書の方法とは |

| 5 | SNSを使った宣伝広告の効果分析とその活用 |

| 5 | デジタルプラットフォームを活用したEBPMにおけるエビデンスの充実化 〜原子力発電を事例として〜 |

SSIB数学講座

2024/8/2(金)

東京学芸大学教育学部にて、自然科学系数学講座教授田中心先生による講座「結び目のはなし」を実施しました。結び目と図式、絡み数、三彩色可能性、コンウェイ多項式などについて集中的に学ぶことができました。高校数学ではなかなか扱わない内容ですが、講座の予定時間を延長し、みな集中して取り組んでいました。

スタディツアー

本校のSSH事業は今年度第3期が始まっています!第3期のSSH事業は〔IBの教育原理を活かした文理融合教育による、科学的コンピテンシーを備えた“Agents of Change”の育成〕をテーマにしています。今夏もSSH事業の一環として、生徒が自身の課題研究を深めるための、生徒企画による「スタディツアー」を以下のように実施しました。

食品ツアー in 瀬戸内

2024/8/26(月)~28(水)

1日目は、三島食品を訪問し、工場見学を行いました。工場では香りや温度の違いなど、五感で学ぶことができました。また、企業が食品を開発する過程についてご説明いただき、おいしさを追求する企業の姿を知ることができました。

2日目には、アマノフーズを訪問し、フリーズドライの歴史や仕組みについてお話を伺ったり、フリーズドライ食品を食べたりすることを通して、フリーズドライの奥深さを知ることができました。お湯や水で戻しても、サクサクとした食感や風味が損なわれていないことに感動しました。次に、広島大学附属中・高等学校を訪問し、研究交流を行いました。研究の愉しさについて、それぞれの視点で再確認しました。

2日目は、広島大学生物生産学部と教育学部を訪問しました。生物生産学部では、食品を科学すること、特に物理的要素の数値化について、川井先生にご講義いただき、研究室を見せていただきました。教育学部では、文化的に食を捉えることを通して、食と人との関わりを見直すことができました。

「ISSチャレンジ」研究者ミーティング

2024/5/21(火)・6/18(火)・7/9(火)

校内課題研究コンペティション「ISSチャレンジ」にエントリーした生徒対象に、研究者ミーティングを開きました。今年度は従来の部門を廃止し、文理の垣根を超えた研究を奨励するような仕組みになりました。132グループのエントリーがあり、220名の生徒が研究に取り組むことになります。第1回目では、全体的な研究の進め方のポイントなどを担当教員から説明しました。

今後、定期的にミーティングを開き、進捗状況の確認や各外部発表の情報共有などを行なっていく予定です。

ISSチャレンジオリエンテーション

2024/4/11(木)

全学年合同で「ISSチャレンジオリエンテーション」を実施しました。まずは、今年度からのISSチャレンジの仕組みの変更点について説明を行い、新たな研究の型「アカデミック型」と「ソーシャルアクション型」について紹介しました。さらに、昨年度グローバル/サイエンスの各分野で研究し、ファイナリストとなった生徒たちがそれぞれの研究の進め方や研究に取り組む意義について実体験を踏まえて話をしてくれました。今年度も充実した研究活動となるよう学校全体で取り組んでいきたいと思います。