第2学年より、授業実践の報告です。

本校独自の学習領域である国際教養は、「人間理解」「国際理解」「理数探究」の三本柱で構成され、国際社会の中で共生・共存できる力を6か年を通して育成することを目指しています。基礎期として位置づけられる2年次では、「様々な人が生きている社会と自分との関わりを客観的にとらえ、他者との適切なコミュニケーションの方法を身につける」ことが目標です。

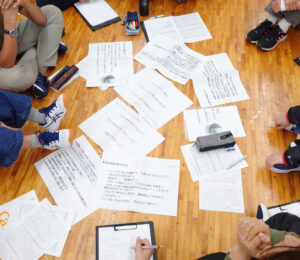

週1時間の「国際教養」の時間では、人間理解講座として「哲学対話」を合計4時間実施しました。みんなで輪になり、一つの問いに対してお互いに言葉を交わし合いながら、じっくりと考える時間です。

学齢に応じたルールとマナーを設定し、6人程度の少人数から学年全体でのひとつの大きな輪まで、様々なグループでトライしました。初回は「幸せって、何?」という問いを教員から提示し、以降は生徒から挙げられた問いを取り扱いました。

一例)

| お金は幸せを生むのだろうか? | 平和とは何だろうか? |

| 人間には「仲間」が必要だろうか? | 人生の意味とは何だろうか? |

| 自己肯定感は高い方がいいのか? | いじめはなぜなくならないのか? |

| 人間に感情は必要だろうか? | 友達とは何だろうか? 友達って必要なもの? |

生徒からは、ふりかえりシートでさまざまな感想が挙げられました。

| 「似ている意見だけど少し違ったり、結論は同じでも理由が違ったりするので、それを考えながら自分の意見を考えることができました。」 |

| 「自分が言葉を話さなかったとしても、対話には参加できたと思っています。色々な人から多種多様な意見がでてきて、自分の考えを更新しつづけながら聴くことができたと思います。」 |

| 「それまで学問と趣味は全く逆という認識で話し合いが進んでいたので、それに対して、新しい風を吹かせたのが〇〇さんの意見だったので、みんなが前提にしている話の前提を議題に持ってこれる〇〇さんがステキだと思いました。」 |

| 「誰も馬鹿にしたり茶化すこともせず誰かがしゃべっているときは静かに聴いていたため、今回の対話に安心して参加できた。」 |

他者のことばにしっかり耳を傾け、自分の意見を発信し、そしてお互いに考えを深めていくことの難しさと大切さを少しでも感じてくれたようならばうれしいですね。今後の学校生活にもこの経験が生きていくように願っています。